(Ontem meu amigo Cristiano Rodrigues, Dr. em Sociologia pelo IUPERJ, hoje professor do CEFET em Belo Horizonte, publicou esse texto belíssimo no Facebook. Como eu acho que ele, com toda propriedade e sensibilidade do mundo, falou da melhor maneira possível sobre a questão das cotas raciais, pedi a ele para republicar aqui o seu texto. A luta contra a opressão se faz todo dia. Mas esses momentos de reflexão, quando compartilhamos uma trajetória, nos fortalecem demais. Obrigada, Cris, por esse belo texto!)

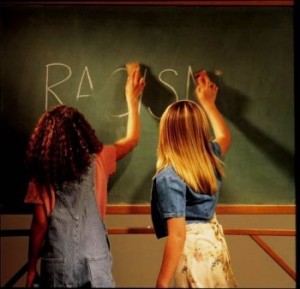

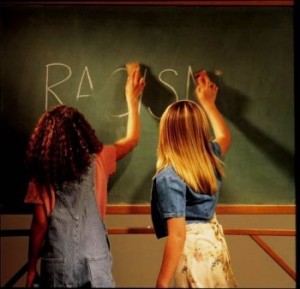

Semana passada o STF aprovou, por unanimidade, a constitucionalidade das políticas de cotas para universidades públicas brasileiras. Concorde-se ou não com a decisão do STF, ela está aí, a nos mostrar que um outro Brasil é possível. Mas que outro Brasil será esse?

Eu fiquei, ao longo desta semana histórica, pensando sobre o significado desta decisão para o país, para a população negra e, mais particularmente, para a vida de tantos negros e negras com os quais tenho tido o privilégio de conviver e partilhar experiências de vida. E, óbvio, sobre qual o significado que tem tudo isso para minha própria história. Eu e as cotas, as cotas e eu? Muda alguma coisa?

Diante disso, me veio essa vontade de escrever um texto memorialista, revistando minha vida escolar e vendo em quais momentos a cor da minha pele foi/tem sido, a despeito da minha própria vontade, um elemento definidor do tipo de acesso a que eu tenho direito dentro dos ambientes educacionais.

Quase toda pessoa negra que chegou à universidade sabe bem o que é ser a única, a primeira ou uma das poucas pessoas negras na sua sala, na sua escola, na sua faculdade. E mais: literalmente, vive na pele os efeitos de um sistema educacional que, historicamente, não nos reconhece na plenitude de nossa humanidade.

A escola e a universidade repetem, às vezes inadvertidamente, os velhos clichês sobre o lugar social do negro, e vão minando nossa auto-estima, nossa capacidade de seguir adiante. É a produção, racializada, do fracasso escolar. Os poucos de nós que resistem, o fazem às expensas de uma identidade fragilizada, dilacerada pelas pequenas (grandes) humilhações cotidianas.

clichês sobre o lugar social do negro, e vão minando nossa auto-estima, nossa capacidade de seguir adiante. É a produção, racializada, do fracasso escolar. Os poucos de nós que resistem, o fazem às expensas de uma identidade fragilizada, dilacerada pelas pequenas (grandes) humilhações cotidianas.

Foi assim comigo. E com você, como foi?

Entrei na escola aos sete anos e, a cada série que eu avançava, eu via menos colegas negros comigo, até que, como num passe de mágica, de metade da sala nós passamos a ser apenas dois ou três num universo de 40, 50 alunos. E por quê? Eu não tinha resposta para isso, mas o sentimento de vazio e a sensação de isolamento iam crescendo conforme eu ia galgando novos degraus.

E a escola também não contribuía muito para dar sentido à esse caos existencial que eu vivia. Entre a primeira série do ensino fundamental e o último ano de doutorado, passaram-se 22 anos, e sabe quantos professores negros eu tive? Apenas uma. Como eu poderia me sentir acolhido, respeitado, representado dentro da escola se gente como eu, com o mesmo tom de pele, estava quase que completamente ausente daquele lugar?

E a escola também não contribuía muito para dar sentido à esse caos existencial que eu vivia. Entre a primeira série do ensino fundamental e o último ano de doutorado, passaram-se 22 anos, e sabe quantos professores negros eu tive? Apenas uma. Como eu poderia me sentir acolhido, respeitado, representado dentro da escola se gente como eu, com o mesmo tom de pele, estava quase que completamente ausente daquele lugar?

Mas voltemos à Ângela, minha única professora negra. Ela foi minha professora de artes da sexta à oitava série. Ainda lembro perfeitamente do seu rosto, e do jeito severo, exigente e afetuoso com que ela se dirigia a mim. Ângela foi a primeira pessoa para quem eu mostrei os poemas e textos que escrevia, quando eu ainda achava que seria um escritor no futuro. Foi a única a me incentivar quando, na oitava série, eu anunciei que tentaria o vestibulinho para a escola técnica mais concorrida da cidade. Os demais professores diziam que era uma perda de tempo, que eu deveria era me matricular num curso noturno e arrumar um trabalho no supermercado perto de casa.

Aprovado entre os 10 primeiros no tal vestibulinho, foi à porta da Ângela, antes mesmo de ir pra minha própria casa, que eu bati para celebrar e agradecer.

Já na nova escola, pública, mas de classe média, a sensação de isolamento era ainda maior. Agora eu era o único negro da turma, um dos poucos numa escola de quase dois mil estudantes. Foi também o início da minha percepção de que ser negro seria um obstáculo para que eu vivesse coisas que para os adolescentes brancos eram banais. De namorar a pular a catraca do ônibus sem pagar, tudo era mais difícil, cheio de nuances, não ditos e olhares que tentavam me restituir – ou instituir – a um lugar de subalternidade, de menos valia. Eu sei que o caminho é resvaloso para todos, mas o meu quinhão era maior.

Já na nova escola, pública, mas de classe média, a sensação de isolamento era ainda maior. Agora eu era o único negro da turma, um dos poucos numa escola de quase dois mil estudantes. Foi também o início da minha percepção de que ser negro seria um obstáculo para que eu vivesse coisas que para os adolescentes brancos eram banais. De namorar a pular a catraca do ônibus sem pagar, tudo era mais difícil, cheio de nuances, não ditos e olhares que tentavam me restituir – ou instituir – a um lugar de subalternidade, de menos valia. Eu sei que o caminho é resvaloso para todos, mas o meu quinhão era maior.

No segundo ano eu quase abonei a escola. Graças a um professor. Nosso professor de algoritmo e lógica computacional. 4 horas de aula ininterruptas permeadas por incontáveis piadas. Racistas. Quando, um dia, eu disse que me sentia ofendido com as piadas que ele contava, ele me disse duas coisas que mudaram minha vida pra sempre: um, ele não poderia ser racista pois era casado com uma mulher afro-descendente e, dois, ele não se sentiria ofendido se eu saísse de sala nos momentos em que ele contasse piadas.

Sobrevivi ao ensino médio e, depois de ter estudado por um ano em outra universidade federal, realizei o grande sonho da minha vida e entrei na UFMG. Nada se compara à felicidade que eu senti no primeiro dia de aula, doze anos atrás.

Sobrevivi ao ensino médio e, depois de ter estudado por um ano em outra universidade federal, realizei o grande sonho da minha vida e entrei na UFMG. Nada se compara à felicidade que eu senti no primeiro dia de aula, doze anos atrás.

Na UFMG meu mundo se expandia e eu ia diminuindo. Éramos pouquíssimos negros no campus e, inconscientemente, agarrávamo-nos uns aos outros como náufragos a pedaços de madeira. Havia muita troca de sorrisos discretos pelos corredores, como se nos cumprimentássemos pela vitória de estar ali e também como reconhecimento pelo esforço que isso deveria ter representado. Por outro lado, foram inúmeras as vezes em que colegas brancos vinham me perguntar de que parte da África eu era ou ressaltar o quão diferente eu era de outros negros que eles haviam conhecido.

Foi em 2002 que o debate sobre cotas começou a aparecer, de maneira incipiente, dentro da universidade. E eu, que sabia tanto sobre isso quanto meus colegas brancos, era sempre o primeiro a ser convidado a dar minha opinião. Ou seja, ser negro já me fazia naturalmente especialista em tudo que fosse relacionado a questões raciais. Como se raça fosse um marcador unilateral. Mas trazer o debate à tona foi, neste contexto, muito positivo. Grupos de estudo sobre a questão racial e algumas experiências de políticas afirmativas foram surgindo e um espaço de solidariedade mais explícita entre os estudantes negros da universidade foi se consolidando.

Foi em 2002 que o debate sobre cotas começou a aparecer, de maneira incipiente, dentro da universidade. E eu, que sabia tanto sobre isso quanto meus colegas brancos, era sempre o primeiro a ser convidado a dar minha opinião. Ou seja, ser negro já me fazia naturalmente especialista em tudo que fosse relacionado a questões raciais. Como se raça fosse um marcador unilateral. Mas trazer o debate à tona foi, neste contexto, muito positivo. Grupos de estudo sobre a questão racial e algumas experiências de políticas afirmativas foram surgindo e um espaço de solidariedade mais explícita entre os estudantes negros da universidade foi se consolidando.

Depois de concluir o mestrado, eu me beneficiei de um programa de ação afirmativa da Fundação Ford para fazer o doutorado. A partir dessa experiência, o meu apoio às políticas afirmativas passou a ser ainda maior. O programa da Fundação Ford me deu a oportunidade de preencher uma série de lacunas da minha formação educacional. Graças ao programa, eu pude fazer minha pesquisa de doutorado em três países diferentes, aprender outra língua, comprar livros, me dedicar integralmente aos estudos, participar de vários congressos, etc. Coisas que numa situação normal eu não teria sido capaz de fazer e que se refletiriam na minha inserção profissional posterior.

Hoje eu entendo melhor a minha escolha pelo magistério dentre as opções que tive. Eu vejo como ser um professor universitário negro, num pais como o Brasil, faz uma diferença, ainda que mínima, na vida dos meus alunos. Especialmente para os estudantes negros. Há uma maior liberdade para que eles toquem em assuntos que são tabus entre os outros professores, que compartilhem comigo suas dificuldades, experiências de dor, sofrimento, mas também de vitória, superação. Trata-se de um encontro. Eu não ressinto o fato de não ter tido mais professores negros, eu me regozijo com o fato de que eu possa ter com alguns desses estudantes um elo como aquele que me ligou a Ângela.

Hoje eu entendo melhor a minha escolha pelo magistério dentre as opções que tive. Eu vejo como ser um professor universitário negro, num pais como o Brasil, faz uma diferença, ainda que mínima, na vida dos meus alunos. Especialmente para os estudantes negros. Há uma maior liberdade para que eles toquem em assuntos que são tabus entre os outros professores, que compartilhem comigo suas dificuldades, experiências de dor, sofrimento, mas também de vitória, superação. Trata-se de um encontro. Eu não ressinto o fato de não ter tido mais professores negros, eu me regozijo com o fato de que eu possa ter com alguns desses estudantes um elo como aquele que me ligou a Ângela.

Mas eu espero que a próxima geração de negras e negros que chegarem à universidade também não venha de um processo de fragilização da sua identidade, que mais e mais opções estejam postas para eles. Que ao invés de um professor negro ou uma professora negra eles tenham tido a oportunidade de conviver com médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, fisioterapeutas e cientistas negros. Que a presença desses profissionais na vida dos meus futuros alunos negros não tenha sido um fato excepcional, marcante pela sua exoticidade, mas comum, assim como é comum ver negros servindo mesas ou limpando assoalhos.

As cotas não vão trazer de volta para escola os colegas negros que eu fui perdendo ao longo da vida escolar, não vão trazer as noites que passei chorando achando que eu era um ser humano pior, não vão pintar de negro os personagens de desenho animado que eu via, não vão impedir que eu e outras pessoas negras passemos pelas pequenas humilhações diárias. Mas elas trazem a possibilidade de que à medida que o nosso mundo expanda, a nossa identidade e as nossas possibilidades de escolher o que fazer, como fazer, quando fazer, também se ampliem. Eu tenho esse sonho.

As cotas não vão trazer de volta para escola os colegas negros que eu fui perdendo ao longo da vida escolar, não vão trazer as noites que passei chorando achando que eu era um ser humano pior, não vão pintar de negro os personagens de desenho animado que eu via, não vão impedir que eu e outras pessoas negras passemos pelas pequenas humilhações diárias. Mas elas trazem a possibilidade de que à medida que o nosso mundo expanda, a nossa identidade e as nossas possibilidades de escolher o que fazer, como fazer, quando fazer, também se ampliem. Eu tenho esse sonho.